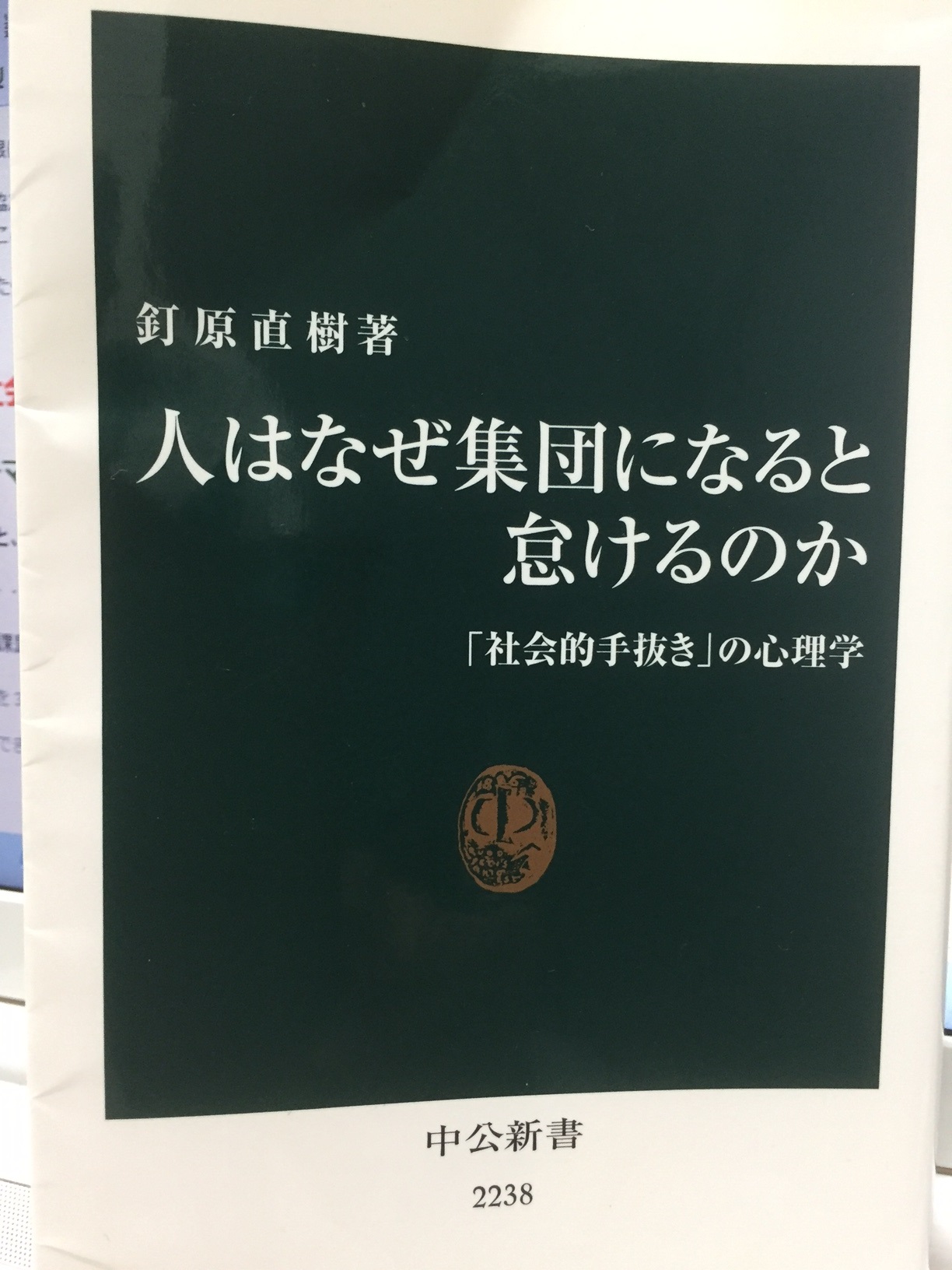

人はなぜ集団になると怠けるのか。

第三章 日常生活における社会的手抜き

1・サイバー手抜き

会社、国会などいたるところでサイバー手抜きといわれる、業務中のウェブサーフィンが行われている。

ざっくりではあるが、9割近くの人がその経験があるらしい。確かに私もやるな・・・

サイバー手抜きが生じる要因

1・個人の態度(仕事に対する自我関与)

2・組織風土や集団規範

3・インターネット以外の領域での社会的手抜きの存在(私用の外出、給湯室でのおしゃべり、時間のルーズさなどなど)

4・サイバー手抜きに対する態度(悪いと思っているかいないか)

サイバー手抜きを減らすには

従業員の仕事への関与を高め、生きがいを感じるように仕向ける

自尊心や道徳心、倫理観を涵養する努力をする。

ただ、この本に書いてある通り、「言うは易く行うは難し」

そのほかの方法として、個人の報酬価、評価可能性、道具性のアップも考えられる。

サイバー手抜きのメリット

コミュニケーションが高まる可能性もあるし、監視を強化したときの上下関係の信頼関係が崩れる可能性もある。

2・ブレーン・ストーミング

どうやらブレーン・ストーミングをしたからといって、アイディアの数が増えるわけではなさそう。

みんなでやることによる動機づけの低下、同時に人は話すことや聴くことができないという調整の困難性などが影響する。

なるほど、たしかに。

そして、、自分発言したり、相手との関わりがあることで、結果とは関係なく、満足度が高くなる場合があるらしい。

ブレストにしても、何を目標とするかで使い方が違ってくる。

3・援助行動

助けが必要な人がいたときに、集団になると助ける確率が下がる場合がある。

1・援助が必要かどうかの認識ができているかどうか。

2・個人的責任があるかどうか、また、周りにどれくらいの他者がいるかどうか。たくさんいると責任が分散する

当たり前のようではあるが、他者だったとしても、お互いに顔見知りの場合は援助行動を取る確率は高くなる。

3・援助の利益とコスト。いくら援助行動とはいえ、自分の不利益大きい場合はやはり援助行動にはつながらない。

4・教室での問題行動

居眠り・・・日本は公的場所において、居眠りに関しては寛容らしい

私語・・・7割以上が私語はする。席が後ろであればあるほど、私語をする。まさに経験したこと(笑)

カンニング防止に有効な手立て

罰を厳しくする→効果はない

監視体制の強化→ある程度の効果あり

倫理綱領の存在→効果あり

まとめとして、評価可能性、道具性、努力の不要性などが関わっている

5・リスク行動

多重チェックをするほうが、チェックが形骸化してしまうことがあるということは覚えておきたい。

2人におけるチェックが一番効果があるらしい。

リスクホメオスタシス

安全な装置やシステムを開発すればするほど、リスクの高い行動を取りやすくなるらしい。

ABSがあるのとないのでは、急停止や急発進の回数はあるほうが多い様子。

ルーチン化の呪縛

ルーチン化することで、リスク行動に臨機対応できなくなる可能性がある。